記念すべき一本目の論文紹介は下の論文です。

昆虫(ハエ)が苦手な人はすみません。。。

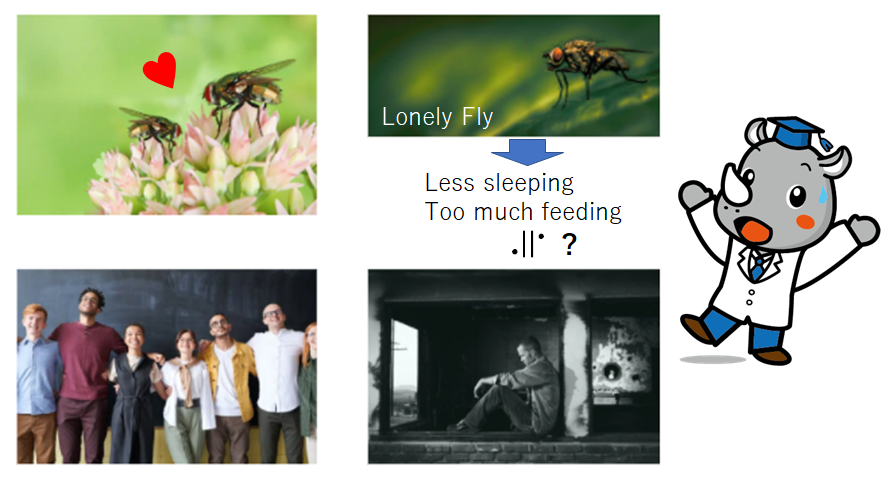

Chronic social isolation signals starvation and reduces sleep in Drosophila

(慢性的な社会的孤立は、ショウジョウバエおいて飢餓シグナルを引き起こし、睡眠を減少させる)

Li Wanhe et al., Nature volume 597, pages239–244 (2021)

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03837-0

・慢性的な社会的孤立がショウジョウバエの睡眠を減少させる

・慢性的な社会的孤立でショウジョウバエの脳で飢餓遺伝子が発現する

・慢性的な社会的孤立でショウジョウバエの食餌行動が増える

・この睡眠減少、食餌行動増加はP2ニューロンが(少なくとも一部は)制御している

タイトルを見て「マジでか?」って思った人も多いのではないでしょうか?

(私は思いました)

昆虫でも孤立で精神を病むのか?と。

実際、この論文の解説記事でも、昨今の社会状況で、

社会的孤立から精神を病むヒトが多いということと結びつけて論じられていました。

https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-021-02194-2/d41586-021-02194-2.pdf

ただ、後でも述べますがヒトとダイレクトに結びつけるのは短絡だと思います。

なぜショウジョウバエなの?ということについては、

モデル生物だからというのが、わかりやすい答えです。

いろんな生物のゲノムを読む計画を立てた時代に、

いくつかの生物が選ばれました。

線虫、ショウジョウバエ、ゼブラフィッシュ、マウス、ヒト、植物ではシロイヌナズナ。

初期段階からゲノム情報があるので、

今ではいろんなテクノロジーを使うことができます。

私もこれで知ったのですが、

フルーツフライ(ショウジョウバエ)は実は社会的動物だそうです。

そして、一匹にすると色々な障害が出るらしい、

というところまでは実は先行研究で分かっていて、この論文では、

行動から入って、脳の中の仕組みまで細かく調べたということです。

1)行動実験

Drosophila activity monitor (DAM)

Drosophila(ショウジョウバエ)のための装置ってすごいですね(笑)。

赤外線ビームで24時間ハエの動きを監視できるようです。

これで7日間の慢性的な孤立で睡眠減少することを示しました。

1日間の一過的な孤立では変化がないそうです。

そもそもハエは眠るの?という疑問のある方もいるのではないでしょうか?

>YES。ハエも眠ります。

本論文の図にもありますが、ちゃんと夜眠るみたいですよ。

特に違いが出るのは日中の睡眠のようです(お昼寝?)。

2)RNAシークエンスによるハエ脳の網羅的遺伝子変化解析

Limostatin (Lst):a decretin hormone that is induced by starvation and suppresses insulin release13

Drosulfakinin (Dsk):a satiety-inducing cholecystokinin-like peptide

Target of brain insulin (tobi):an α-glucosidase that is regulated by Drosophila insulin and glucagon analogues

に大きな変化が見られました。

その他、変化の大きなトップ20の遺伝子のうち、

7つが飢餓で発現してくる遺伝子だそうです。

なので、ハエの脳の中では、飢餓と似た状況が作られていると想像されました。

そこで、さらに新しいマシン!

activity recording capillary feeder (ARC) assay

a video recording capillary feeder (CAFE) assay

で、上のDAMよりも詳細に調べることができるようで、

これにより、孤立したハエがより多くエサを食べていることが分かりました。

3)ハエ脳神経組織の解析

high-resolution transcriptomes of 100 GAL4 driver lines

こういうツールがあることがモデル生物を研究で使う強みになります。

ざっくり言うと、このハエのラインではいろんな遺伝子が発現した細胞を制御できます。

NPF–GAL4 (NPF, neuropeptide F (the fly homologue of neuropeptide Y))

の遺伝子発現を制御して、蛍光タンパク質GFPを発現させて、

上のLst陽性細胞がP2ニューロンという細胞であると特定しました。

(画像をお見せできないですが、きれいに重なっています)

そして、ショウジョウバエは脳の構造が単純なので解析しやすいですね。

そしてdFBニューロンという睡眠を制御している神経に投射しているのも分かりました。

つまり、どうもP2ニューロンが関連してそうだというのが分かってきました。

4)P2ニューロン操作による行動実験

割と最近では常套手段ですが、ニューロンを外部から操作する技術が開発されています。

ここでは、the inward-rectifying potassium channel Kir2.1

というカリウムチャネル(神経生理のリンクをいつか作ります)で神経活動を抑制しました。

すると、孤立による、睡眠低下、過食が無くなりました。

※この手の実験は本当にこれが原因なのかというのを証明するのは、

結構注意が必要で、ここでは割愛しますが、この論文でも色々やっています。

そこは論理学の世界で、研究者志望の人は、注意する癖をつけましょう。

P2ニューロンのカルシウムイメージングで、神経活動を確認しましたが、

(カルシウムを見ることで神経活動が見えます)

ベースラインでは変化無しとのことでした。

さらに、P2ニューロンに、温度感受性のチャネルdTRPA1を発現させる。

dTRPA1は28度で、活性化するので、この温度でP2ニューロンは発火する。

すると、通常では変化を見せなかった、1日間の一過的な孤立で、

睡眠障害と、過食が確認できた。

- 著者らも述べているが、P2ニューロンだけでは説明できない。

>他のファクターは何だろうか?仲間が出すフェロモンとか?

- ハエを擬人化することの危険性

>まんまと私も引っかかりましたが、ヒトとダイレクトには結びつけられないと思います。

>脳の構造が違う=ヒトでP2ニューロンがあるわけではない。

>NPFは、ヒトにもあるNPYのホモログで何かしら機能が保存されているかも?

- 進化的に見た、孤立が引き起こす睡眠障害、過食の意味(意義)

>孤立時に、このような行動を起こすのは、種としてメリットがあるから?

>他の社会行動をする動物でも見られるのだろうか?

>社会行動をしない動物との違いは?

社会的孤立と孤独は、公衆の健康に強力な影響を及ぼします。社会心理学の研究は、睡眠の質の低下が、持続的な孤独と健康状態の悪化を結びつける重要な要因であることを示唆しています。実験的操作は、動物モデルにおける睡眠と覚醒の制御の研究に広く適用されてきましたが、社会的孤立によって通常の睡眠がどのように乱されるかは不明です。ここでは、慢性的ではあるが急性ではない社会的孤立がショウジョウバエの睡眠を減少させることを報告します。定量的行動分析とトランスクリプトームプロファイリングを使用して、急性および慢性の社会的孤立に関連する脳の状態を区別します。ハエは絶え間なく食物にアクセスできましたが、慢性的な社会的孤立は代謝遺伝子の発現を変化させ、飢餓を示す脳の状態を誘発しました。慢性的に隔離された動物は、食物の過剰摂取を伴う睡眠喪失を示し、これは、人間の孤独に関連する過食症の逸話的な発見と共鳴します。慢性的な社会的孤立は、睡眠を減らし、ハエのペプチド作動性の扇形の体の円柱状ニューロンの神経活動を介して摂食を促進します。これらのニューロンの人工的な活性化は、急性の社会的孤立を慢性的な社会的孤立と誤解させ、それによって睡眠の喪失と摂食の増加をもたらします。これらの結果は、慢性的な社会的孤立、代謝、睡眠の間の機械的なつながりを示しており、孤独に焦点を当てた動物モデルに対する長年の疑問に答えています。

Li Wanhe et al., Nature volume 597, pages239–244 (2021)